- ホーム

- サステナビリティ

- 環境と共に生きる社会をつくる

- TNFD提言に沿った情報開示(生物多様性保全)

TNFD提言に沿った情報開示(生物多様性保全)

Information Disclosure in line with TNFD Recommendations (Biodiversity Conservation)

自然資本に対するJFRの考え方

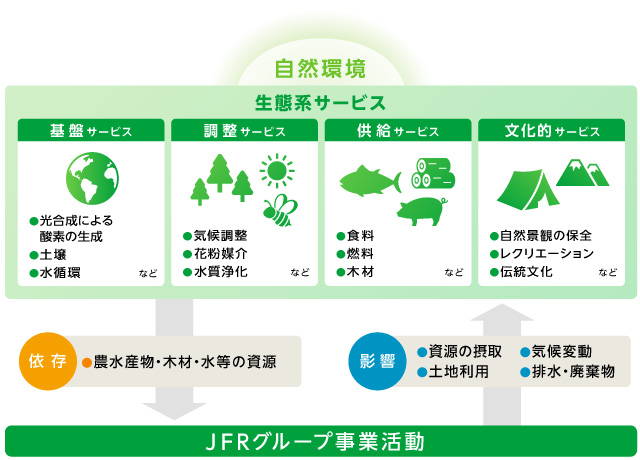

私たちのくらしや、あらゆる事業活動は、食料や水、気候の安定など、多様な生物が関わりあう生態系からの恵み(生態系サービス)によって支えられています。しかしながら、昨今の自然環境の悪化により、動物や植物の多様性(生物多様性)がこれまでにない速さで失われつつあります。

近年の課題として、企業には、事業活動における自然への影響を把握し、生物多様性の損失を止め、その回復に貢献することが求められています。

百貨店やショッピングセンターなどリテール事業を主軸とする当社グループは、お取引先様やお客様、また地域社会など様々なステークホルダーとの接点を持っています。このつながりをいかして、私たちは、事業を通じて環境配慮型商品の調達や自然との共生を意識したライフスタイルの提案、また環境性能の高い店舗開発等、ネイチャーポジティブ※に向けた取り組みを推進していきます。そうすることで、当社は、ステークホルダーの皆様と共に生物多様性の保全に貢献し、かけがえのない地球環境を次世代に引き継いでいきます。

※ ネイチャーポジティブ(自然再興)は、「自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させる」という考え方。2022年に採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」にも反映され、2030年、2050年に向けた目標が掲げられた。

エコビジョンの改定

当社は、環境関連課題の解決、環境との共生に向けた取り組みを推進するための方針として「エコビジョン」を制定しています。2024年5月、自然関連課題への取り組みを全社として推進するため、これを改定し、新たな重点事項に生物多様性を加えました。今後は、脱炭素、資源循環に加えて、生物多様性の保全への対応も強化していきます。

TNFDフォーラムへの参画とTNFDアダプターへの登録

J.フロントリテイリングは2023年11月、自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD : Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)※1の理念に賛同し、その活動を支援するTNFDフォーラム※2に参画するとともに、2024年10月、TNFDアダプターに登録しました。TNFDの情報開示フレームワークに基づき、当社グループの事業と自然資本の関係性(依存と影響)やリスク・機会の整理を行い、TNFDが推奨する「ガバナンス」「戦略」「リスクと影響の管理」「指標と目標」の4つの視点から積極的な情報開示を進めていきます。

※1 TNFDは、自然関連のリスクと機会が企業の財務に与える影響を開示する枠組みを定める国際組織です。企業や金融機関に対して自然資本に関する情報開示を促し、世界の資金の流れを自然環境にとって負の影響を与える結果から良い影響をもたらす方向に移行させることを目指しています。

※2 TNFDフォーラムは、多岐にわたる分野の専門知識を有する企業・政府機関・学術機関などで構成され、情報開示フレームワークの策定に向けた支援やTNFDに関連する情報の共有などを行っています。

ガバナンス

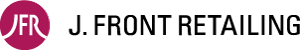

1.監督体制

当社は、サステナビリティ経営をグループ全社で横断的に推進するため、事業と関連性の高い自然関連リスク・機会への対応、また課題解決につながる取り組みを事業戦略に反映しています。そして、それらについて、業務執行の最高意思決定機関であるグループ経営会議で審議・承認しています。また、サステナビリティ委員会(年2回以上開催)において、グループ経営会議で承認された内容を共有し、当社グループの自然関連リスク・機会を含む環境関連課題に対する実行計画の策定と進捗モニタリングを行っています。

取締役会(毎月開催)は、グループ経営会議で審議・承認 された内容およびサステナビリティ委員会で協議された内容の報告を受け、当社グループの環境関連課題への対応方針、目標設定、実行計画等についての論議・監督を行います。

なお、当社は、取締役候補者の選任にあたり、取締役に期待する専門性および経験等についてスキルマトリックスで明確にしており、その項目の一つに「環境」を掲げています。事業活動を通じた環境関連課題の解決に向けた中長期目標を含む環境計画に対し、具体的な行動計画や定期的なレビュー、継続的改善の取り組み状況を適切に監督できる取締役を選任することで、環境関連課題に対する取り組みの実効性を高めています。

※スキルマトリックス

https://www.j-front-retailing.com/company/governance/governance02.html#skillmatrix

2.執行体制

代表執行役社長は、グループ経営会議の長を担うと同時に、直轄の諮問委員会であるリスクマネジメント委員会およびサステナビリティ委員会の委員長も担っており、環境関連課題に係る経営判断の最終責任を負っています。グループ経営会議およびサステナビリティ委員会で審議・承認された内容は、最終的に取締役会へ報告されています。

サステナビリティ委員会における自然関連の主な議題

|

2023年度 |

9月 |

●「生物多様性対応の概要と必要性」をテーマに外部有識者による講演、および論議 |

|---|

JFRグループの環境マネジメントにおける会議体および実行主体と役割

|

会議体および実行主体 |

役割 |

|

|---|---|---|

|

会議体 |

取締役会 |

業務執行において審議・承認された環境関連課題に関する目標設定および取り組みの進捗の監督を行う。毎月開催。 |

|

グループ経営会議 |

業務執行の最高意思決定機関として、全社的な経営に係る方針や施策について審議・承認する。リスクマネジメント委員会およびサステナビリティ委員会で論議された環境関連課題を含む包括的なリスク・機会に対する全社的な経営方針等についても審議・承認を行い、承認事項は取締役会へ報告される。毎週開催。 |

|

|

リスクマネジメント委員会 |

包括的なリスク・機会の特定、評価および対応策等について、審議を行うとともに、事業会社のリスク対応のモニタリングを実施する。気候関連のリスク・機会についても、全社リスク管理の仕組みへ統合し、本委員会で他のリスクと合わせて管理する。委員会での審議内容は取締役会へ報告される。年3回開催。 |

|

|

サステナビリティ委員会 |

グループ経営会議で審議・承認された環境関連課題を含むサステナビリティに係るより詳細な課題への具体的な対応策を協議する。気候関連についてはリスク・機会を踏まえた長期計画とKGI/KPIに基づく各事業会社の進捗状況のモニタリング等を実施する。また、気候関連に精通した有識者との対話も行う。協議内容は取締役会へ報告される。年2回以上開催。 |

|

|

実行主体 |

代表執行役社長 |

グループ経営会議の長を担うと同時に、リスクマネジメント委員会およびサステナビリティ委員会の委員長を担う。気候関連のリスク・機会の特定・評価・対応、環境関連課題解決に向けたグループ全体の取り組み推進など、環境関連課題に係る経営判断の最終責任を負う。 |

|

事業会社 |

経営会議での承認事項、リスクマネジメント委員会およびサステナビリティ委員会での協議内容を受け、各事業会社における環境関連課題への具体的施策を計画・実行するとともに、その進捗状況をJFRのリスクマネジメント委員会およびサステナビリティ委員会へ報告する。 |

|

|

グループ経営企画部サステナビリティ推進担当 |

サステナビリティ経営を推進するためのグループ方針等について立案・提案を行う。気候関連については、リスクおよび機会に関する情報を収集するとともに、中・長期的な取り組みの方向性等を立案し、グループ経営会議やサステナビリティ委員会へ報告する。 |

|

リスク管理

1.自然関連リスク・機会の特定・評価プロセス

当社は、リスク全般を戦略の起点と位置づけ、「企業経営の目標達成に影響を与える不確実性であり、プラスとマイナスの両面がある」と定義しており、適切に対応することで、持続的な成長につながると考えています。

自然関連のリスク・機会に関しても、自社の事業戦略に大きな影響を及ぼすとの認識のもと、プラスとマイナスの両面から以下のプロセスでリスクの特定・評価を行っています。

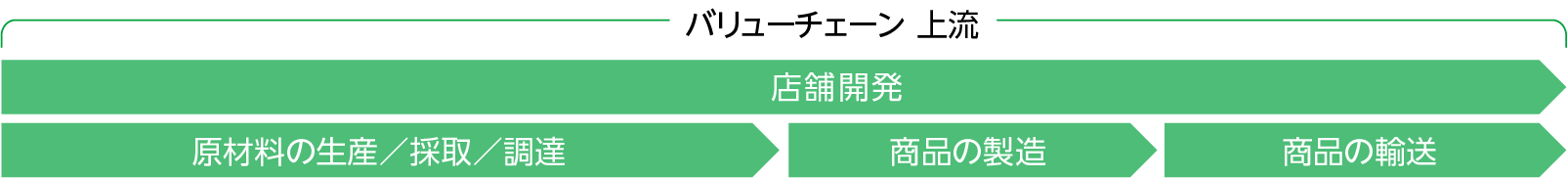

はじめに、当社グループの主軸である百貨店事業の直接操業(店舗運営)、及びバリューチェーンにおける生態系サービスへの依存・影響について、外部ツール等を活用して把握し、バリューチェーンプロセスの活動項目ごとに、自然関連リスク・機会を特定します。次に、その中から「自社にとっての重要性」と、「ステークホルダーにとっての重要性」の2つの基準に基づき評価しています。

※詳細は〈戦略〉へ

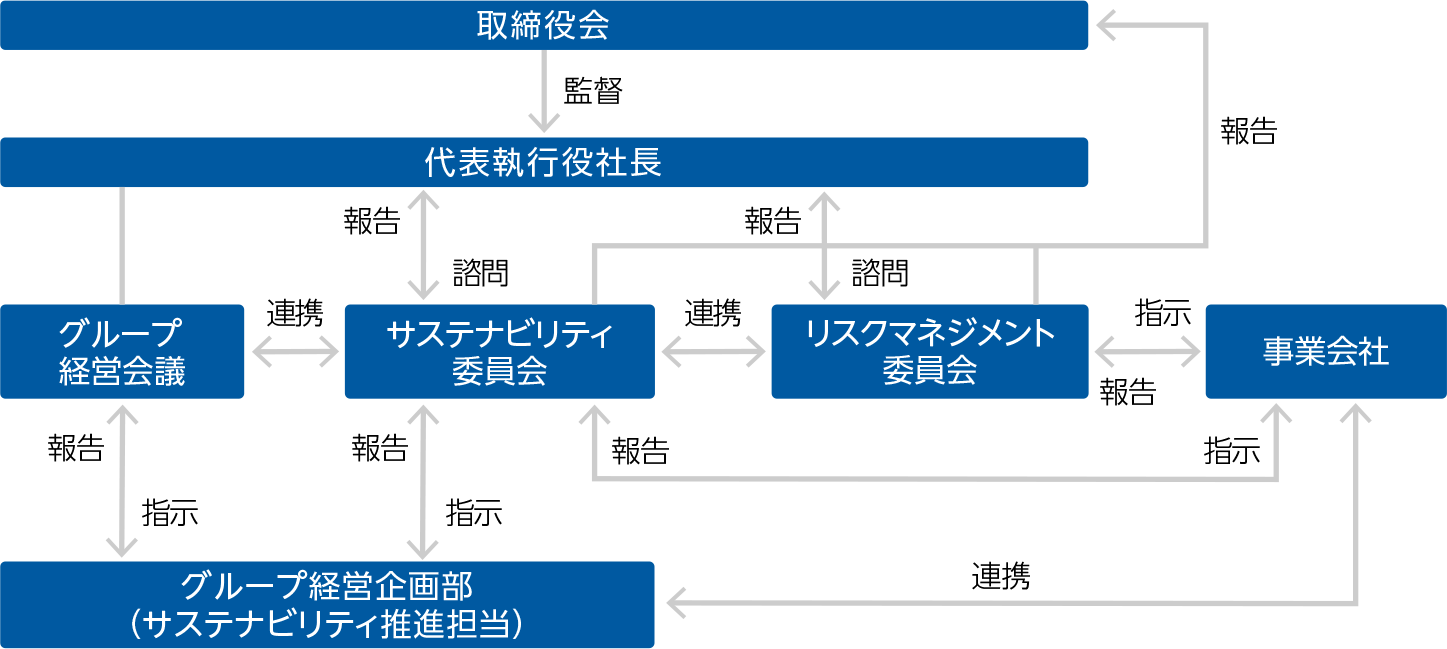

2.自然関連を含む環境リスク・機会の管理体制

当社は、自然関連を含む環境関連のリスク・機会について、サステナビリティ委員会の中でより詳細に検討を行い、各事業会社と共有化を図っています。各事業会社では、自然関連の取り組みを実行計画に落とし込み、各事業会社社長を長とする会議の中で論議しながら実行計画の進捗確認を行っています。その内容について、グループ経営会議やリスクマネジメント委員会およびサステナビリティ委員会において、進捗のモニタリングを行い、最終的に取締役会へ報告を行っています。

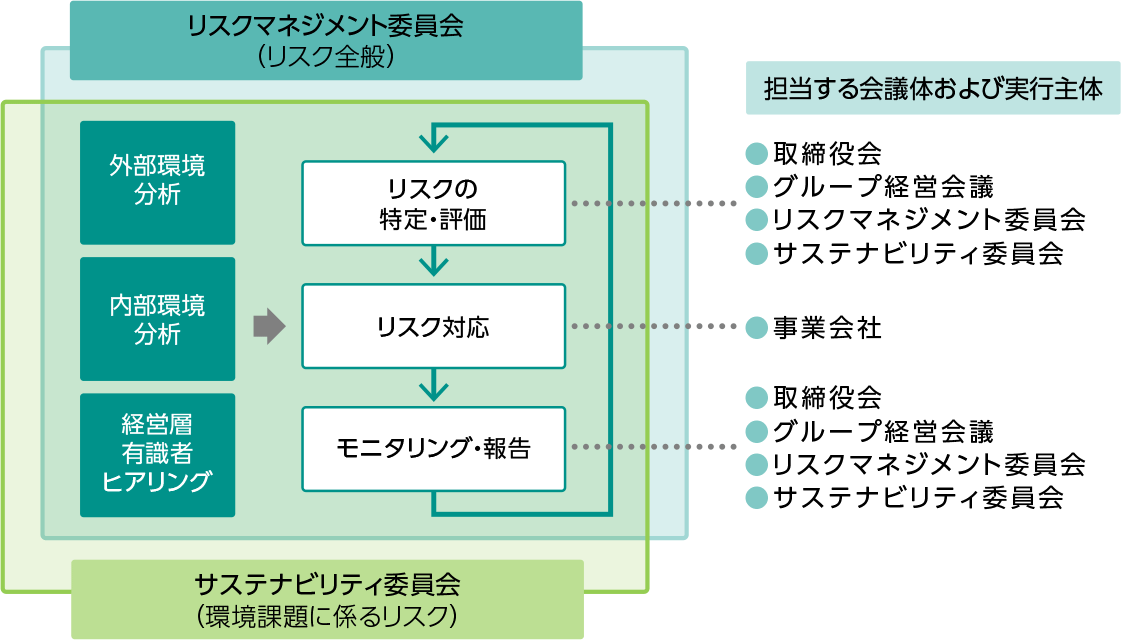

3.全社リスク管理の仕組みへの統合状況

当社は、リスク管理が経営上極めて重要であるとの認識から、環境関連を含むリスク全般を全社統合的に管理するため、リスクマネジメント委員会(年3回開催)を設置しています。同委員会は、「リスクの特定・評価」および「戦略に反映させるリスクの決定」等の重要事項を審議します。当社は、リスクを戦略の起点と位置づけていることから、リスクと戦略を連動させることにより、リスクマネジメントを企業価値向上につなげるよう努めています。

中期的に当社のグループ経営において極めて重要度が高いものは、「重要リスク」と位置づけ、中期経営計画策定の起点としています。重要リスクは「年度リスク」に分解・詳細化して、年度ごとに対応するリスクを明確にし、優先度をつけて対応策を実行しています。重要リスクの一つに「環境課題の重要性の高まり」を特定しており、環境関連リスク・機会についても、毎年、見直しをしています。

リスクマネジメント委員会での審議内容は、グループ経営会議に報告されるとともに、サステナビリティ委員会に共有されます。

なお、上記プロセスにおけるリスクマネジメント委員会、サステナビリティ委員会での協議内容、グループ経営会議での承認事項については、それぞれ取締役会(毎月開催)に適時報告されており、取締役会による監督体制の下、当社グループの戦略に反映し、対応しています。

戦略

1.自然への依存と影響

当社グループの事業は、農産物、畜産物、水産物、木材や水などの資源に加え、土壌や森林、四季のある気候等、多くの自然の恵み(生態系サービス)を享受することで成り立っています。その一方で、私たちの事業活動は、温室効果ガスの排出や、廃棄物の排出、排水など、自然環境に様々な影響を与えています。当社は、自社の事業活動と自然環境との関係、具体的には両者の「依存」と「影響」について把握し、対応することが重要である認識しています。

2.LEAP※3アプローチを考慮した自然関連課題等の評価

LEAPアプローチとは、TNFDが推奨する、自然との接点、自然との依存関係、インパクト、リスク・機会など、自然関連課題の評価のための統合的なプロセスです。

当社は、2023年度に主要事業会社である大丸松坂屋百貨店が全国各地に有する百貨店15店舗を対象に、LEAPアプローチを考慮した自然関連課題等(依存・影響、リスク・機会)の特定・評価を実施しました。

※3 LEAP : Locate(発見)、Evaluate(診断)、Assess(評価)、Prepare(準備)の4つのフェーズ

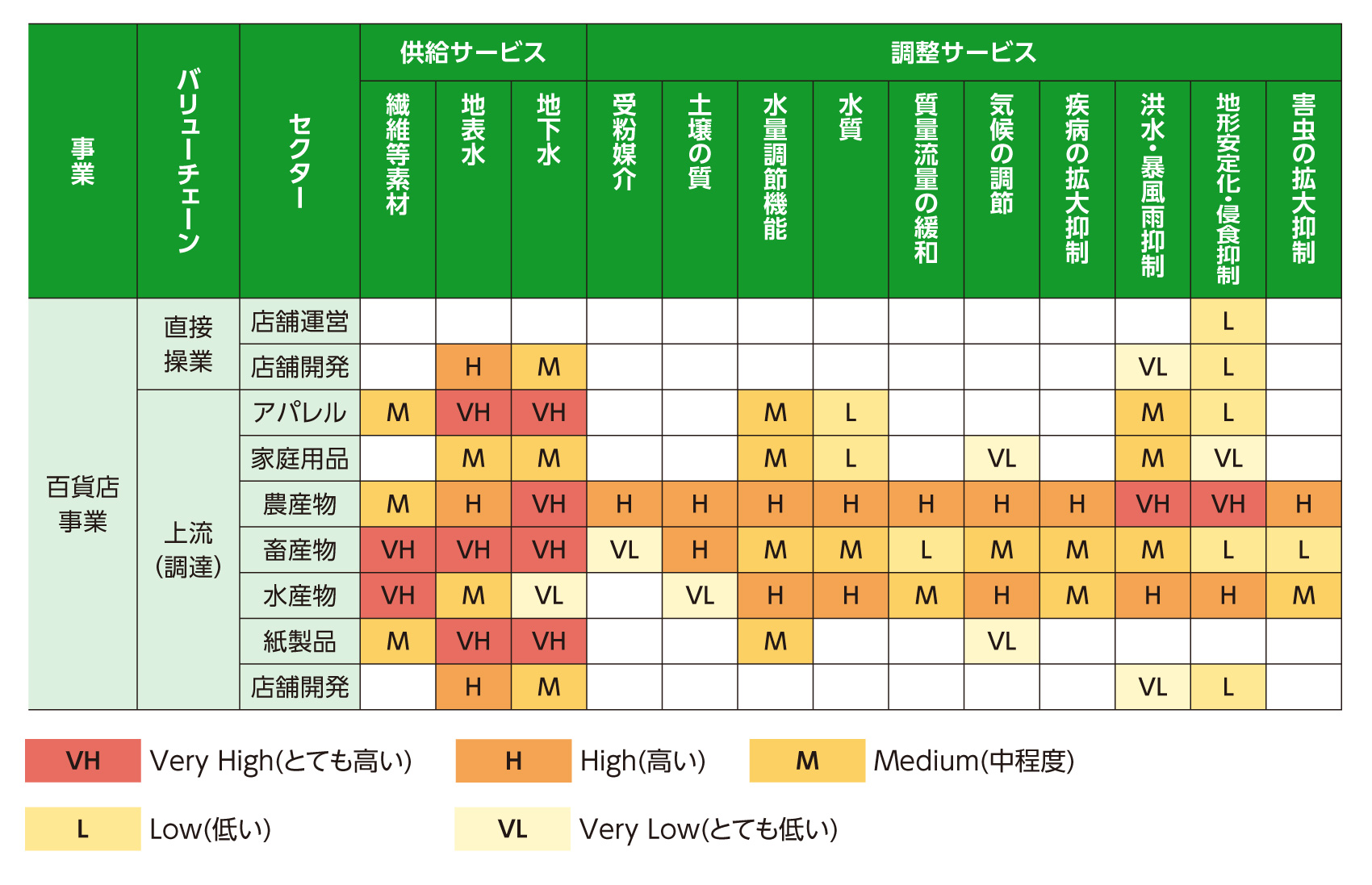

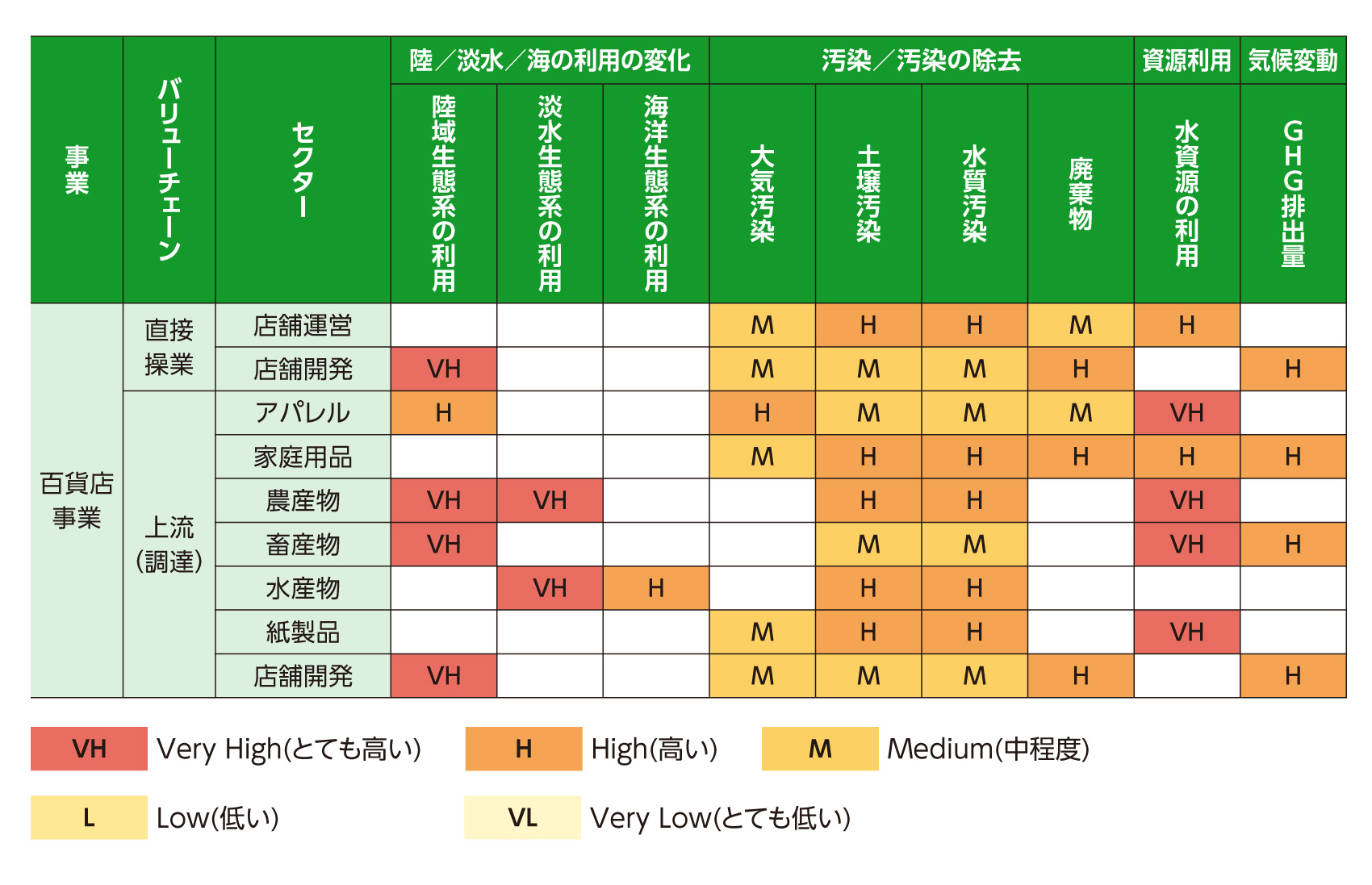

①依存と影響の外観〈Locate〉

百貨店事業におけるバリューチェーン全体の依存・影響およびその程度をTNFDが推奨する自然への依存・影響を特定するツール「ENCORE」をベースに把握、ヒートマップを作成し、直接操業(店舗運営や店舗開発)およびバリューチェーン上流(調達)における自然資本への依存・影響の度合いを確認しました。

②リスク・機会を評価する店舗の特定〈Locate〉

WWF※4の「Risk Filter Suite」(生態系と水のリスク分析ツール)、WRI※5の「Aqueduct」(水リスク分析ツール)等を用いて、各店舗所在地における生態系の状況を確認し、さらに、当社独自の基準(土地建物の所有状況、売上規模等)と合わせ重要性評価を行いました。その結果、大丸心斎橋店を生物多様性保全における特に重要性の高い店舗と特定しました。

※4 WWF(World Wide Fund for Nature) : 失われつつある生物多様性の豊かさの回復や、地球温暖化防止などの活動を行う、100カ国以上で活動している環境保全団体

※5 WRI(World Resources Institute) : 地球の環境と開発の問題に関する政策研究と技術的支援を行う独立機関

③自然に対する依存・影響の要因整理〈Evaluate〉

大丸心斎橋店での事業活動のうち、バリューチェーンにおける生態系サービスの依存と影響が大きい「店舗開発」「衣料品・食料品」「包装資材」について関連する要因を整理しました。

|

|

|

|||

店舗開発 |

依存 |

●建材の原材料調達 ●水の使用 ●燃料使用 ●電力使用 |

●燃料使用 |

●燃料使用 |

|

|---|---|---|---|---|---|

影響 |

●土地の転用、開発 ●鉱物資源の採取 ●エネルギー使用 ●GHG排出 ●大気汚染 ●廃棄物排出 |

●大気汚染 |

●大気汚染 |

●燃料使用 |

|

衣料品・ |

依存 |

●綿花、木材などの原材料調達や家畜飼料の調達のための土壌、森林、牧草地の使用 |

●燃料使用 |

●燃料使用 |

●水の使用 |

影響 |

●木材の過剰摂取や農薬使用等による土壌汚染、森林破壊、牧草地の減少、土地の劣化、砂漠化 |

●大気汚染 |

●大気汚染 |

●洗濯時のマイクロプラスチックの流出、水質汚染 |

|

包装資材 |

依存 |

●紙製包装資材の原材料調達 ●水の使用 ●燃料使用 ●電力使用 |

●燃料使用 |

●燃料使用 |

|

影響 |

●過剰伐採による森林の減少 ●エネルギー使用 ●GHG排出 ●大気汚染 |

●大気汚染 |

●廃棄物排出 |

●燃料使用 |

|

④リスク・機会の評価と対応策〈Assess〉〈Prepare〉

①~③までの大丸心斎橋店における生態系サービスへの依存・影響の整理を踏まえ、事業活動に影響を及ぼす自然関連リスク・機会を特定・評価するとともに、それらに対応する活動について検討しました。また、「自社にとっての重要性」と、「ステークホルダーにとっての重要性」の2つの基準に基づき、事業活動への影響を大・中・小の3段階で定性的に評価しました。

項目 |

リスク/機会の内容 |

影響度 |

活動内容 |

||

|---|---|---|---|---|---|

リスク |

物理 |

急性 |

・ 異常気象、自然災害増加による店舗休業に伴う収益の減少 |

大 |

●BCP整備による店舗・事業所のレジリエンス強化 ●店舗の防災性能の向上 |

慢性 |

・ 気温上昇に伴うエネルギーコストの増加 |

中 |

●高効率機器への適切なタイミングでの更新 |

||

|

・ 不作、品質低下、収穫量の減少に伴う農水産物の取り扱い商品数の減少による収益の不安定化 ・ 気温上昇や降雨パターン変化による来店客数の減少、売れ筋の変化 |

中 |

●重要な食品原材料の調達リスクについての論議と戦略策定 |

|||

移行 |

政策・規制 |

・ 温室効果ガス排出量に関する規制強化によるコストの増加 |

中 |

●店舗における積極的な省エネ施策や再エネ切り替え拡大による温室効果ガス削減 |

|

市場 |

・ 建材不足による店舗開発(外装・内装、増改築含む)の困難化、建築関連コストの増加 |

小 |

●国産間伐材の使用拡大 |

||

・ サステナブルな商品に対する消費者の需要の高まりに応えられないことによる収益の減少 |

大 |

●認証商品等、環境配慮型商品の取り扱い拡大 ●FSC認証等、環境配慮型包装資材への切り替え ●スマートラッピング、簡易包装の選択推進 |

|||

評判 |

・ 持続可能な生産方法で生産された商品の調達が十分ではないことによるレピュテーションの低下 |

中 |

●認証商品の取り扱い拡大 ●スマート納品(納品回数の削減) |

||

・ 廃棄物の増加や適切な処理がなされないことによるレピュテーションの低下 |

中 |

●食品廃棄物削減のためのAI需要予測サービスの導入 ●食品廃棄物削減に向けた従業員によるコンポストコミュニティ活動 ●プラスチック資源循環法への適切な対応 |

|||

機会 |

資源効率 |

・ 効率的な水利用に伴うコストの低減 |

小 |

●雨水、中水の利用 ●節水機器の活用 |

|

製品・サービス |

・ 持続可能な資材調達による不動産開発や、エネルギー使用量削減に伴う建物の資産価値の向上 |

大 |

●調達ルールの整備と各種認証の獲得(CASBEE、ZEB等)を促進し、対外的に訴求 |

||

・ 認証品/持続可能な生産方法で生産された商品の取り扱い増加に伴う収益の増加 |

大 |

●認証商品の取り扱い拡大 ●お客様への認証商品の周知と啓発 |

|||

市場 |

・ 暴風雨や台風等の緩和による店舗運営の継続・維持 |

大 |

●生態系サービスを享受するための環境整備(立地、植生、気候特性を把握したうえでのルール作り等) |

||

・ 生物多様性や景観に配慮した不動産開発、店舗運営(土地利用)に対する集客の増加 |

中 |

●屋上緑化、屋上都市養蜂の実施 |

|||

・ サステナブルなライフスタイルを提案することによる新規顧客の獲得に伴う収益の拡大 |

中 |

●ファッションサブスクリプション事業「アナザーアドレス」をはじめとしたシェアリング・アップサイクル等サーキュラー型ビジネスの拡大 ●リユース事業の立ち上げ(2025年3月、株式会社コメ兵と合弁会社「株式会社 JFR & KOMEHYO PARTNERS」を設立) |

|||

資本フローと資金調達 |

・ 建物の環境価値向上による資金調達力の向上 |

大 |

●新規開発物件の環境認証取得 ●グリーンボンド等を活用した資金調達 |

||

評判 |

・ 屋上庭園等、憩いの場の提供によるレピュテーションの向上 |

中 |

●屋上緑化、屋上都市養蜂の実施 |

||

・ 循環型ビジネスの推進によるレピュテーションの向上 |

中 |

●廃プラや食品廃棄物の資源循環に向けた他企業とのパートナーシップの構築(例:POOLプロジェクト、国産SAFプロジェクト等) |

|||

生態系保護・復元・再生 |

・ 商品(特にリスクコモディティ)のトレーサビリティを向上させることによるコンプライアンスコストの低減 |

小 |

●アセスメントの実施等、お取引先様とのエンゲージメント強化 |

||

自然資源の持続可能な利用 |

・ 紙製品の使用削減、代替資材利用増加に伴う店舗ブランド価値の向上 |

小 |

●FSC認証等、環境配慮型包装資材への切り替え ●ペーパーレス化の推進 |

||

指標と目標

当社グループは、生物多様性損失と気候変動は切り離せない課題であると認識しており、両者の包括的な解決を目指し、資源を効率的に循環させるための指標および目標を設定し、取り組みを進めていきます。

JFRグループの自然関連リスク・機会の管理に用いる指標と目標

指標 |

目標年度 |

目標内容 |

|---|---|---|

温室効果ガス排出量 |

2050年 |

Scope1・2・3排出量ネットゼロ※1 |

2030年 |

Scope1・2排出量73%削減(2017年度比)※2 |

|

事業活動で使用する電力に占める再エネ比率 |

2050年 |

再エネ比率100%※4 |

2040年 |

再エネ比率90% |

|

2030年 |

再エネ比率75% |

|

食品リサイクル率 |

2030年 |

食品リサイクル率85% |

環境配慮型商品の展開 |

2030年 |

認証商品を含む環境配慮型商品の取扱高拡大 |

新規開発物件の環境認証取得率 |

2030年 |

新規開発物件の環境認証取得率100% |

※1 2022年度「ネットゼロ目標」のSBT認定取得

※2 目標見直し前の2017年度比60%削減に対して、2021年度「1.5℃目標」のSBT認定取得

※3 2021年度「1.5℃目標」のSBT認定取得

※4 2020年 RE100に加盟

認証ラベル商品の取り扱いに関するアンケート実施

大丸松坂屋百貨店では、2024年11月、繊維商品、化粧品および食品を取り扱う一部のお取引先様 (90社)を対象に、生物多様性や人権配慮した認証ラベル付き商品の取り扱いに関するアンケートを実施しました。

その結果、回答いただいたお取引先様のうち、認証ラベル付き商品の取り扱いがある企業は回答企業の約38%でした。しかしながら、 商品そのものには認証ラベルが付いていなくとも、認証取得済の原材料使用、生産過程における環境や人権への配慮、独自の認証基準を設けている等のお取引先様も多くありました。

今後は、取り組みの優先度を検討し、範囲を広げていくとともに、主要なお取引先様を対象とした生物多様性に関するアセスメントの実施など積極的なコミュニケーションを行うことで、ネイチャーポジティブへの取り組みの実効性を向上させていきます。また、お客様が商品やサービスの購入を通じて環境に貢献できるよう、環境配慮型商品の拡充等に努めます。

生物多様性に関する取り組み

自然共生サイトの認定取得

環境省が「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を認定する「自然共生サイト」認定制度において、博多大丸の九州探検隊が和栗生産者グループと共に取り組みを進める「やまが和栗の里」が2025年3月に認定されました。やまが和栗の里は、熊本県山鹿市に位置し、山の地形をそのまま活かした谷間の栗畑で、平地の栗畑と異なり、草本やそこに生息する生物が数多く存在しています。5月から6月の栗の開花時期では日本ミツバチを始めとする多くの昆虫の往来があり、栗の受粉に寄与しています。また、サイト内には沢もあり、カワセミなど多くの野鳥の飛来も確認されています。

今後は、やまがの和栗を使用した新たな特産品の開発やエコツーリズムの造成を目指し、さらに生物多様性保全の輪を広げていきます。

屋上緑化 —景観に配慮した店舗開発—

大丸心斎橋店の本館建替えで生まれた7階のテラス約110㎡には、シマトネリコやオリーブなどを植栽した回遊できる「庭園」を、屋上には約900㎡の「緑化スペース」を設けています。また、本館と心斎橋PARCOの間を通る大宝寺通りには意匠を凝らしたストライプの壁面緑化を採用。積極的に緑化を実施することでCO2削減に取り組んでいます。

屋上都市養蜂

大丸心斎橋店は、2019年に「心斎橋はちみつプロジェクト」を立ち上げました。地上約60m約900㎡の屋上に、蜂の巣箱を設置し、都市型養蜂を実施しています。約20万匹のミツバチが飛び立ち、半径3km圏内の花々から蜜を集めてきます。街にミツバチが行き交うことで地域の豊かな生態系の維持、作物や植物の受粉の活性化に貢献しています。屋上で採れた蜂蜜は「心斎橋のはちみつ」として販売しています。

また、店内では「蜜しぼり体験」のイベントを開催するなど、環境について考える場を提供しています。

コンポスト —食品廃棄物の削減—

2022年にスタートした博多大丸の「コンポストプロジェクト」の一環として、2024年10月、店舗前(パサージュ広場)にコンポストガーデンをつくりました。コンポストガーデンには、ベビーリーフ、セロリ、スティックブロッコリー、ニンジンなどの野菜を植え、2025年4月には、収穫した野菜を使ってサンドウイッチを作って一緒に食べる体験イベント「春の収穫祭」も開催しました。プランターの土は博多大丸の社員食堂から出た生ごみをコンポストで堆肥化したものを活用しており、食品廃棄物削減にもつながる取り組みとなっています。

環境配慮型包装資材の使用

大丸松坂屋百貨店で使用する包装資材は、2019年9月に、環境配慮型包装資材へ切り替えました。食品専用バッグを含めた紙製ショッピングバッグや、販売促進に使用する紙は、適切に管理された森林から生成された紙に切り替えており、森林保護につなげています。

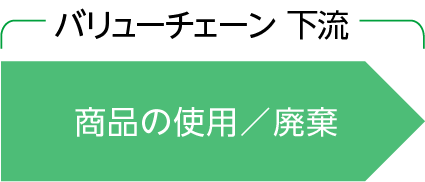

森林認証制度『FSC®-CoC認証」取得

J.フロント建装は、ホテルや商業施設・オフィスを中心にお客様のニーズに合わせて、別注家具や店舗什器などを数多く製造しています。同社は、大阪工場と製品のお客様窓口である営業部を対象に森林管理認証(FM認証)を取得した森林から産出された木材や、その他リスクの低い木材を用いて生産された製品を適切に管理・加工していることの証として、2023年10月、「FSC®-CoC認証」※を取得しました。

※ CoC (Chain of Custody) 認証とは、適切に管理された森林と、責任をもって調達された林産物を使用した製品が消費者の手に届くまでの加工・流通過程を認証するもの

国産木材の使用

森林の多面的機能を維持するうえで、国産材の有効活用はとても重要です。オフィスの内装などを手がけるJ.フロント建装では、オフィスビルの再開発に参画する中で、お客様のご理解のもと、有効活用されていなかった国産材を内装仕上げ材や大型プランターとしてご提案し採用されています。

解体工事における仮囲いシステムパネルの採用

J.フロント建装では、百貨店の改装工事において工事区画を仕切る仮囲いは、これまで工事が終われば廃棄され、その大部分はリサイクル材料として有効活用されていました。 これをさらに進め、大丸松坂屋百貨店との協業で廃棄物の出ないシステムパネル工法に変更しています。

端材の活用

J.フロント建装では、内装工事やフィルムミラー・什器製作の過程で、木の切れ端や使えなくなったフィルムなどの端材が発生していました。これを活用すべく、2022年より大阪芸術大学とタッグを組み、「端材に命を吹き込むプロジェクト」を開催しています。2023年からは石材や金属などサプライヤー企業の協賛により素材の幅も拡がるとともに、2024年からは大阪工業大学も参画した合同プロジェクトとして、学生が豊かな想像力と柔軟なデザイン力で、端材という不揃いな面白さと向き合いながら、ユニークな作品を制作しました。

貯水タンクの完備 —水の適切な利用—

大丸心斎橋店では、館内のトイレや蛇口に水を送る高さ3.7m×横7m×奥行5mの貯水タンクを地下1階に設置しています。貯水タンクには浴槽600杯分の水が入り、災害時には地域住民の方への給水活動を行うことができます。また地下2階には、排水を微生物が無害化して下水へ放流する「厨房排水浄化設備」を導入しており、海や河川の環境保全にも貢献しています。

GINZA SIX SEGES『都市のオアシス』認定取得

GINZA SIXの屋上庭園「GINZA SIX ガーデン」は、2017年「SEGES※(社会・環境貢献緑地評価システム)」(主催:公益財団法人都市緑化機構)において、快適で魅力ある都市の緑地を評価する「都市のオアシス」の認定を取得しました。

「GINZA SIX ガーデン」は、約4,000㎡の屋上庭園で、地上13階、高さ約56mの建築物屋上に位置し、屋上庭園の約56%にあたる約2,200㎡の緑地を新たに創出し、都心の一等地における大規模な緑化に取り組む姿勢が高く評価され、認定取得にいたりました。

※SEGES:シージェス(社会・環境貢献緑地評価システム)

緑をまもり育てる活動を通じて社会や環境に貢献している企業の緑地を対象に、特に優れた取り組みを評価・認定する制度

環境と共に生きる社会をつくる

-

2050年ネットゼロを目指して

Aiming to Achieve Net Zero by 2050 -

環境マネジメント体制

Environment Management System -

TCFD提言に沿った情報開示

Information Disclosure in Line with TCFD Recommendations -

JFRグループが目指すサーキュラー・エコノミー

The Circular Economy the Group aims to create -

環境にやさしいライフスタイルの提案

Proposal for Environment-Friendly Lifestyles -

廃棄物・水使用量削減の取り組み

Proposal for Environment-Friendly Lifestyles -

TNFD提言に沿った情報開示(生物多様性保全)

Information Disclosure in line with TNFD Recommendations (Biodiversity Conservation) -

環境(Environment)に関するデータ

Environmental Data -

第三者保証の取得

Acquisition of Third-Party Assurance